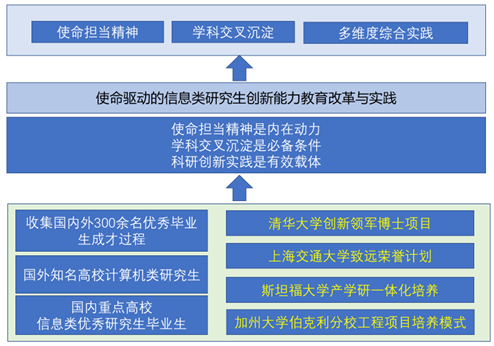

调研了国内清华大学、北京大学、南京大学、山东大学,国外斯坦福大学、加州大学伯克利分校等28所知名大学研究生创新能力培养模式,剖析了300余位优秀毕业生的成才过程和关键要素(见图1),凝练出了培养规律:使命担当精神是内在动力,学科前沿积淀是必备条件,科研创新实践是有效载体,而使命担当精神是起决定作用的内在动力。

图1. 优秀毕业生的成才过程和关键要素分析

(1)实施国家能源战略安全的使命感内化培养新模式

本项目以立德树人为根本,构建“石大精神支撑能源战略强根铸魂,石油核心软件突破强化使命担当”内化培养模式,从学校70年积淀的石油精神中,凝练使命感育人优质案例,并通过课程思政示范讲堂、油气信息杰出校友论坛等形式,将承担石油核心软件突破使命任务与研究生专业教育和创新能力培养深度融合,实现使命教育与专业教育互促、互融、互馈,筑牢新时代研究生服务能源战略使命感。

遵循计算机类研究生创新能力形成规律,确立了“交叉学科融合积淀、科教双驱实践锤炼、头部企业项目实战”的递进式三阶段培养路线,每个培养阶段均设计了4个活动域,以保障创新能力的形成,培养路径如图2所示。

图2. “三阶段”递进式交叉学科实战能力的培养路径

学科交叉融合积淀:强化学科知识结构交叉融合,设置石油工业软件属性分析、交叉学科共性问题凝练、院士领衔高端学术交流、高水平文献系统性研读等四个交叉融合活动域,为培养复合型研究生创新能力提供坚实的知识理论积淀。

科教双驱实践锤炼:聚焦石油工业软件“卡脖子”关键因素和突破点,将科教融合作为助推创新能力提升的重要环节,设置了石油工业软件“卡脖子”痛点剖析、“石油+软件”多学科交叉协作、优秀国产石油工业软件进课堂进教材三个重要实践环节,将学科研究成果转化为优质的实践锤炼资源,助推研究生实践创新能力逐步提升。

头部企业项目实战:强化产教融合,主动对接三大石油公司头部企业,针对石油工业软件面临的实际问题、重大项目与产品案例,通过成立校企联合攻关课题团队,组织研究生有效开展石油工业软件需求分析、工业软件架构设计、核心模块实战开发、产品应用转化四个活动域,打造具备承担国产化替代软件的信息类产业领军人才。

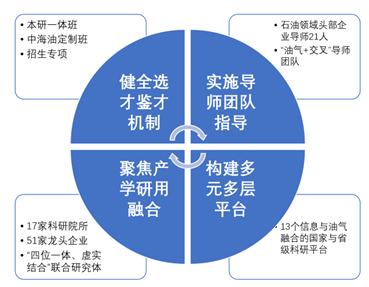

(3)搭建“四维度”协同石油工业软件能力培养支撑体系

从机制、团队、融合、平台四个维度,构建“健全选才鉴才机制、实施导师团队指导、聚焦产学研用融合、构建多元多层平台”协同支撑体系,通过学科融合、科教融合、产教融合形成协同育人模式,实现跨学科创新、知识创新与实践创新,如图3所示。

图3. “四维度”协同石油工业软件能力培养支撑体系

健全选才鉴才机制:设置石油工业软件博/硕士研究生招生专项、软件工程本研一体班、中海油定制班等专项人才培养计划,制订了完备的石油工业软件人才选拔机制、激励机制、导师提升工程、考核机制。

打造多元化导师团队:聘请石油领域头部企业导师21人,联合地质资源与地质工程、石油与天然气工程2个“双一流”学科,组建了包括思政、专业、企业和产业4种类型导师的“油气交叉”导师团队。

优化产学研用融合体系:与中科院软件所、计算所、青能所等17家科研院所,以及中石油、中石化、中海油、东软、浪潮、海信等51家龙头企业,创建了“四位一体、虚实结合”石油工业软件产学研用深度融合的联合研究体。

构建多层次平台:建设13个信息与油气融合的国家与省级科研平台,与中石油共同举办“东方杯”勘探地球物理软件开发大赛等竞赛,为信息类研究生开展石油核心软件研发提供实践舞台。

(4)全链式石油工业软件交叉创新能力培养质量保障机制

制订了《石油工业软件博/硕士研究生指标专项管理办法》、《石油工业软件博/硕士研究生毕业条件管理办法》、《工程实践主要环节质量手册》等11项办法,出台石油工业软件能力达成评价机制等系列质量监控、预警和评价措施,构建全链式质量保障机制,确保创新能力培养目标达成,见图4。

图4. 全链式创新能力培养质量保障机制